Concevoir avec le climat : comment intégrer la résilience climatique dans la conception des projets ?

Les solutions que propose Elioth

Cela fait maintenant plusieurs années que la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes est manifeste, comme l’ont montré encore très récemment les records de température atteints en France, les mégafeux au Canada ou les inondations dévastatrices au Texas. La dangerosité de ces évènements peut résider dans leur intensité (pluies torrentielles, orages violents), dans leur durée (vagues de chaleur prolongées), ou parfois les deux, causant des dégâts humains et matériels toujours croissants d’année en année.

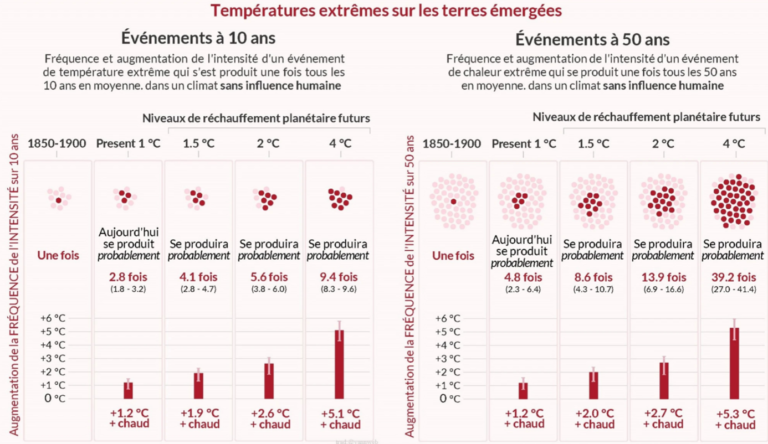

Depuis le milieu du XXème siècle, la fréquence et l’intensité de ces événements extrêmes augmentent, et sont directement corrélées à l’augmentation de la température à la surface de la Terre due au changement climatique.

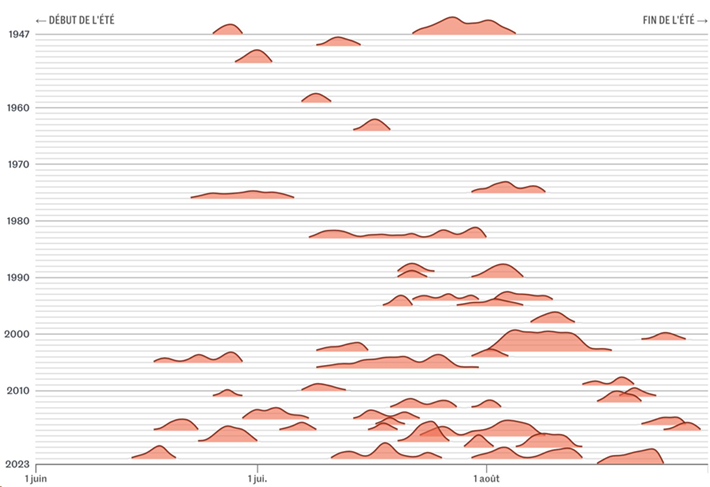

Répartition dans l’été des vagues de chaleur recensées en France métropolitaine depuis 1947. Les courbes représentent la température moyenne quotidienne en France dépassant le seuil de 23,4 °C.

Source : Météo-France & Infoclimat

À titre d’exemple, en France, les données montrent que les vagues de chaleur augmentent à la fois en fréquence, en intensité et en durée. En effet, Selon Météo France, alors que la France connaissait en moyenne 1,7 jour de vagues de chaleur par an avant 1989, elle en a subi 7,95 jours par an depuis 2000 et 9,4 sur la dernière décennie. Dans un scénario à +4°, les vagues de chaleur en Ile-de-France s’étendraient de 21 à 94 jours contre 7 aujourd’hui.

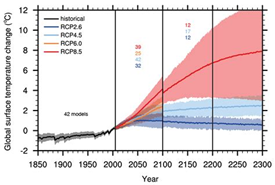

Source : RE6 du GIEC (GTI) – Figure SPM.6

Face à ce risque, deux modes d’action sont nécessaires et complémentaires à toutes les échelles :

- L’atténuation, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi à limiter le réchauffement climatique ;

- L’adaptation, qui vise à réduire notre vulnérabilité aux aléas climatiques et ainsi permettre aux services essentiels de fonctionner malgré des conditions climatiques extrêmes.

Le secteur du bâtiment est en première ligne face à l’augmentation de ces risques : en 2022, le coût des sinistres climatiques en France a été estimé à 10 milliards d’euros contre 3,6 milliards d’euros en moyenne annuelle sur la décennie 2011-2021 (Source : France Assureurs). Outre les risques de dégradation des infrastructures, les récentes canicules ont mis en évidence l’incapacité des bâtiments actuels à permettre une occupation sereine en cas de très fortes chaleurs. Afin de pallier cette vulnérabilité chronique, la réglementation tente d’intégrer de meilleures manières de quantifier et de contrôler la performance thermique des projets neufs.

Un cadre règlementaire encore incomplet

Le confort d’été dans la RE2020

Le confort estival était jusque récemment le parent pauvre de la réglementation thermique. La RE2020 a introduit une évaluation du confort thermique d’été dans les bâtiments neufs et impose un niveau minimal. Exit le TIC obsolète de la RT2012, la méthode repose désormais sur le calcul des Degrés-Heure (DH), un indicateur quantitatif mesurant le dépassement des températures intérieures par rapport à une température de confort.

Ce calcul s’appuie sur le principe du confort adaptatif : plus il fait chaud dehors de manière prolongée, plus notre tolérance à la chaleur augmente. Par exemple, après plusieurs jours à 35°C à l’extérieur, une température intérieure autour de 28°C pourra être jugée acceptable, là où la référence habituelle reste fixée à 26°C. Ce nouveau fonctionnement permet ainsi une appréciation plus réaliste du confort des occupants en période estivale, le tout étant affiné en fonction du climat local.

Ces exigences sont obligatoires pour toutes les constructions neuves soumises à la RE2020. Par ailleurs, certaines collectivités vont plus loin. C’est notamment le cas de la Ville de Paris, qui renforce les objectifs de confort d’été dans son PLU Bioclimatique, en cohérence avec les enjeux d’adaptation au changement climatique.

Une absence de cadre pour l’existant

Cependant, aucune exigence réglementaire ne s’applique encore aux bâtiments existants, alors même que ceux-ci sont les plus vulnérables. Cet état de fait pose un réel problème de santé publique, notamment dans les quartiers denses où l’effet d’îlot de chaleur urbain) aggrave les températures ressenties. Par ailleurs, les ressources et guides techniques disponibles pour traiter le confort estival restent limités et les pratiques restent encore trop focalisées sur le confort hivernal, ce qui freine la mise en œuvre de solutions efficaces pour adapter les projets de rénovation aux fortes chaleurs.

Cette problématique est particulièrement critique pour les logements sociaux, majoritairement situés en milieux urbains denses. Les habitants, déjà plus exposés aux difficultés économiques ou sanitaires, subissent alors des conditions de confort dégradées, qui accentuent leur fragilité face aux épisodes de chaleur.

Il est donc essentiel de déployer dès à présent des modes de diagnostic et de conception permettant de limiter la vulnérabilité des bâtiments, non seulement aux fortes chaleurs, mais aussi aux autres risques climatiques.

Résilience : une approche globale développée par Elioth

Première étape : La phase de diagnostic

Pour une identification et une compréhension précise des risques et des opportunités de chaque projet, la première étape consiste à analyser son environnement. En exploitant les données météorologiques actuelles et futures du site, il est possible d’extraire de nombreuses informations essentielles pour orienter la conception vers un projet capable de se prémunir contre les risques tout en tirant parti des atouts intrinsèques du site. Pour rénover ou construire des projets résilients aux conditions des 50 ou 100 prochaines années, il est crucial d’étudier l’évolution des climats locaux au fil du temps et selon les différentes trajectoires que risque d’emprunter le climat (RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 8.5). On peut saluer le fait que l’analyse des fichiers météo prospectifs tend à se systématiser dans les études thermiques et bioclimatiques, permettant d’anticiper l’évolution du climat au travers d’une conception (bâtimentaire ou urbaine) adaptée et limitant la vulnérabilité climatique du site. Cependant, si cette logique est aujourd’hui appliquée aux fortes chaleurs, il est urgent qu’elle commence à l’être également pour les autres risques : de fait, l’évolution à venir des risques d’inondation, de disponibilité de la ressource en eau ou encore des retraits gonflement des argiles est aujourd’hui de mieux en mieux connue et doit également être intégrée dans la conception de tous les projets concernés afin d’éviter la construction de projets climatiquement caduques à peine sortis de terre.

Variation de la température moyenne suivant différentes trajectoires

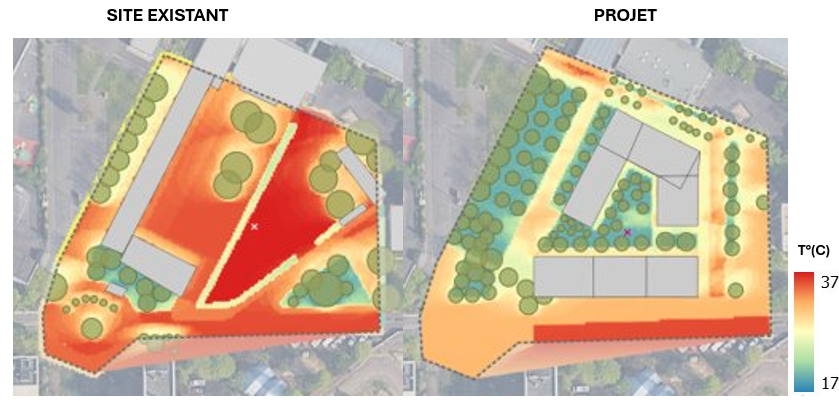

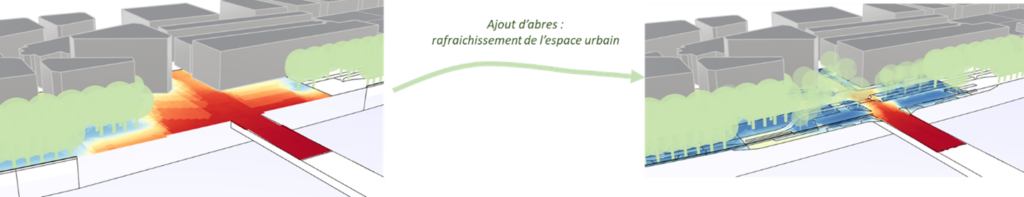

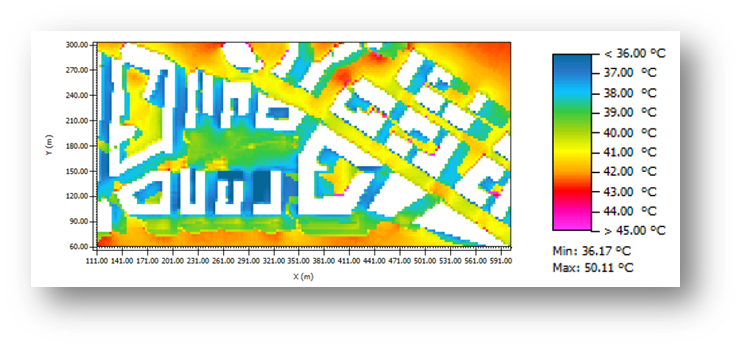

Cependant, les données que l’on trouve dans les fichiers météo ne couvrent pas tous les aléas climatiques ni les facteurs aggravants spécifiques au site, tels que l’effet d’îlot de chaleur urbain ou les phénomènes particuliers de propagation du vent. C’est pourquoi les maîtres d’ouvrage doivent parfois mobiliser des outils de conception complémentaires. Pour les projets situés en centre-ville ou dans des zones fortement urbanisées, l’outil IceTool, développé par Elioth, permet d’analyser plus précisément l’impact des morphologies urbaines et des revêtements de sol sur la température locale. IceTool permet ainsi d’évaluer, de manière simple et rapide, l’influence d’un choix de conception (imperméabilisation, végétalisation), sur l’îlot de chaleur local.

Etude ICU avec l’outil IceTool développé par Elioth

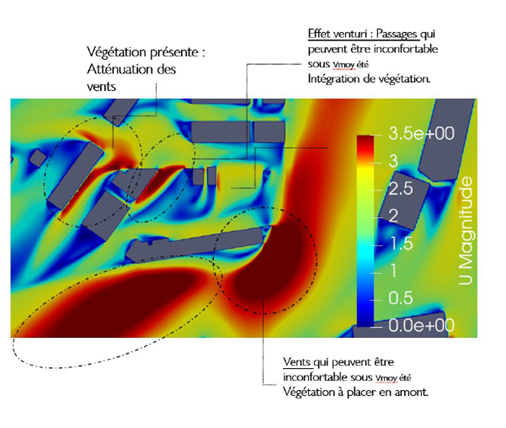

Pour anticiper le comportement du vent sur un projet, nous réalisons parfois en complément une étude de CFD (Computational Fluid Dynamic) externe afin d’approfondir l’analyse de la propagation des vents autour du projet et d’identifier les phénomènes dangereux ou au contraire bénéfiques pour le confort des usagers. L’étude CFD permet notamment d’évaluer les risques d’inconforts liés aux effets Venturi (accélération de l’air dans des passages resserrés, créant des perturbations localisées), ou de “downwash” (effet de “souffle” vertical, qui se produit lorsque le vent frappe la façade de grands bâtiments et est dévié vers le bas, créant de fortes rafales descendantes au niveau du sol).

Etude CFD sur le Lycée de la mer, Le port, La Réunion

Pour aller plus loin et intégrer les autres risques climatiques à l’analyse, d’autres ressources doivent être mobilisées afin d’élargir le panel d’indicateurs d’évaluation. Par exemple, Bat-ADAPT est une plateforme développée par l’OID permettant d’analyser les risques climatiques de manière simplifiée pour un bâtiment avec des projections temporelles à horizon 2030, 2050, 2070 et 2090. Cependant, pour pouvoir diagnostiquer finement les vulnérabilités d’un bâtiment et ses potentialités de résilience, il est nécessaire d’approfondir l’étude au cas par cas en mobilisant des ressources complémentaires et solliciter l’avis d’experts.

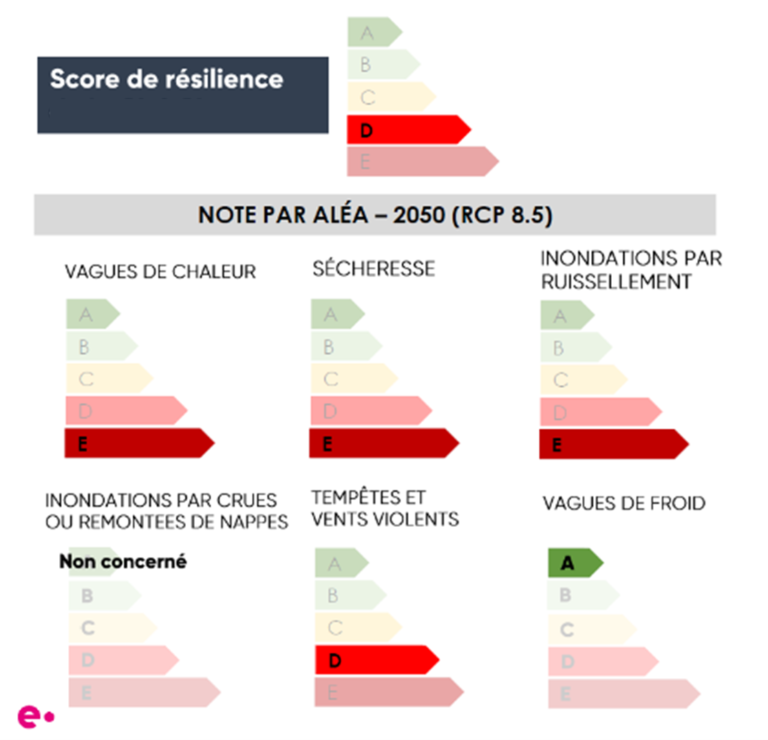

C’est pourquoi Elioth a développé sa propre méthode de diagnostic de performance résilience (DPR) permettant d’évaluer finement le niveau de résilience de projets ou de bâtiments existants et de dégager les actions adaptatives les plus pertinentes pour réduire leur vulnérabilité actuelle et future. Cette méthode croise l’analyse de l’exposition climatique du site étudié, c’est-à-dire l’évolution à venir des aléas dans la zone, étudiée via une analyse géographique et climatique du site, avec la vulnérabilité du bâtiment à ces aléas, c’est-à-dire la propension du site et de ses usagers à subir des dégâts lors de l’aléa, déterminée sur la base d’une visite de site (pour les ouvrages existants) et d’une analyse des plans de travaux & documents de conception (pour les projets). Une fois le niveau de risque défini pour chaque aléa climatique, ce diagnostic permet de formaliser des préconisations opérationnelles et pédagogiques, fondées sur des données empiriques, et permettant d’embarquer l’ensemble des parties prenantes du projet. A l’instar du DPE qui classe les bâtiments selon leur performance énergétique, la méthode DPR d’Elioth permet de classer les bâtiments selon leur niveau de résilience face aux aléas climatiques. Elle permet ainsi de situer le niveau de risque du site, et de le comparer à d’autres actifs. Si elle est réalisée dans le cadre de l’analyse d’un portefeuille immobilier, cette analyse permet de hiérarchiser les bâtiments les plus à risques, sur lesquels le déploiement d’actions adaptatives est prioritaire, et ainsi rationaliser l’action de l’entreprise en matière de résilience

Etude résilience suivant la méthodologie DPR développée par Elioth

Pour les rénovations de bâtiments existants pour lesquels il existe une volonté d’aller plus loin sur les sujets de confort d’été, de réduction des consommations énergétiques, et de rapport entre impact carbone et coûts des travaux, nous proposons un format d’audit multicritère permettant de traiter l’ensemble de ces thématiques simultanément. Basé sur les principes d’un audit classique avec la construction d’un modèle thermique dynamique représentatif du bâtiment, nous intégrons des variations liées aux actions d’amélioration des performances afin de quantifier les interactions entre performance énergétique, économique, carbone (comptabilisation des émissions évitées par rapport aux émissions induites par les travaux) et confort des occupants (nombre d’heures d’inconfort selon la méthodologie du confort adaptatif). Ces indicateurs sur l’ensemble de ces thématiques permettent d’obtenir une vision élargie et ainsi de mieux guider les arbitrages réalisés au moment de la rénovation.

Deuxième étape : Intégrer la résilience dans la conception

Une fois le diagnostic climatique posé, il est nécessaire d’intégrer efficacement ces considérations dans la conception de chaque projet. Dès les premières phases, chaque projet neuf ou réhabilité doit ainsi s’inscrire dans une approche bioclimatique, c’est-à-dire cherchant à tirer parti au mieux de son potentiel climatique tout en limitant au maximum sa vulnérabilité aux aléas. La phase initiale est cruciale, car c’est elle qui fixe les principales orientations en matière de morphologie, de compacité, d’orientation, etc.. Le choix des formes et des orientations doit s’appuyer sur une étude fine de l’ensoleillement, des vents dominants, du contexte géophysique et végétal, et des usages futurs.

Etude ICU (calcul UTCI) sur le quartier Hébert, Paris 18ème

Une fois la morphologie définie, une réflexion commune et itérative doit être menée entre les architectes, la maîtrise d’ouvrage et les bureaux d’étude afin de définir les matérialités et les usages adaptés à chaque espace.

Les études de confort sont un outil essentiel pour tester différentes possibilités, explorer les options les plus prometteuses, et garantir l’habitabilité (ou l’opérationnalité) du bâtiment dans les décennies à venir. Avec des équipes expérimentées en la matière, Elioth a développé au fil du temps une expertise avancée dans la réalisation de simulations thermiques dynamiques (STD) et dans leur utilisation à des fins de coconception favorisant l’intelligence collective et l’émergence de solutions innovantes. Fondées sur des données climatiques prospectives (2050, 2070), ces études permettent de modéliser en détail le comportement futur du bâtiment et ainsi de simuler pour chaque espace les températures ressenties par les occupants, les besoins énergétiques, le taux d’humidité, ou encore les renouvellements d’air nécessaires. Utilisées intelligemment, ces simulations ne servent pas seulement les ingénieurs en charge de l’atteinte des objectifs programmatiques mais bien l’ensemble de l’équipe projet dans une optique de conception commune et itérative

Sème City, Bénin

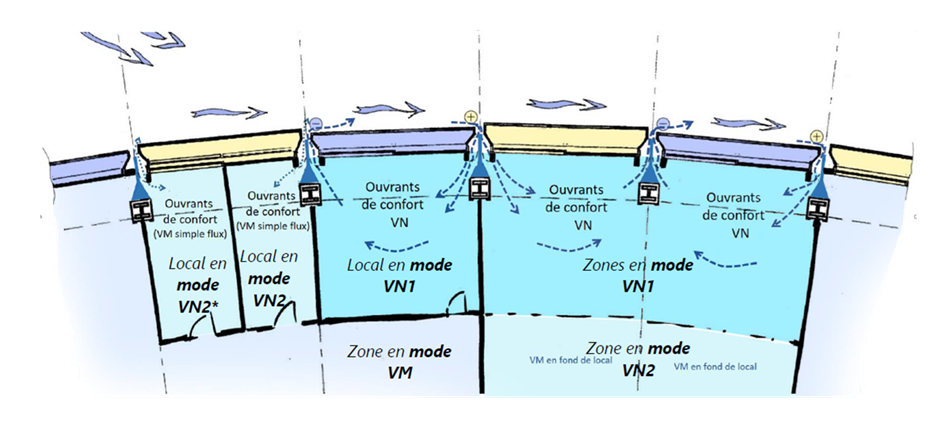

Concept de la façade Éolienne / Stratégie de ventilation naturelle – Tour Montparnasse

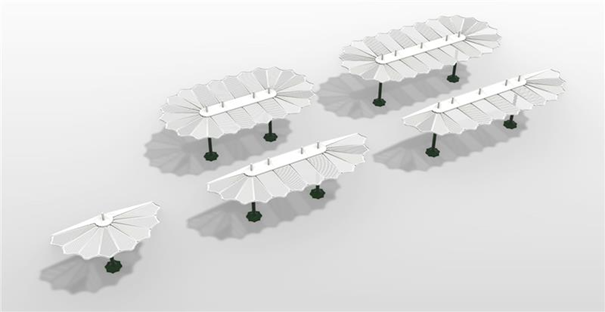

Design d’ombrières pour la ville de Paris

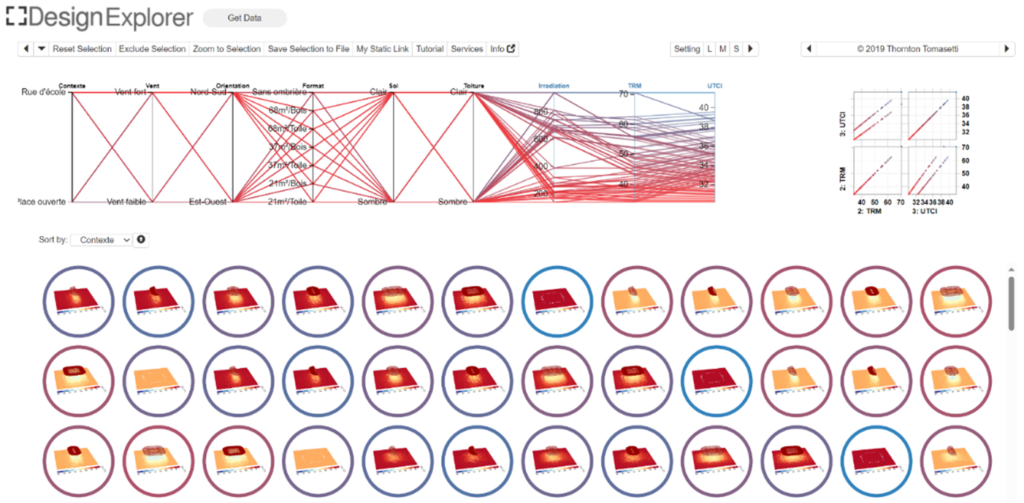

Analyse paramétrique sur design explorer – Étude sur les ombrières

Cette logique s’applique également aux aménagements extérieurs et aux espaces publics : par exemple, dans le cadre de la démarche d’adaptation au changement climatique de la Ville de Paris, nous avons mené une étude paramétrique approfondie afin d’objectiver l’influence des choix de conception en matière d’ombrières sur le confort thermique ressenti à l’échelle de la rue. Cette étude s’est appuyée sur des simulations microclimatiques croisant plusieurs paramètres clés : l’albédo du sol, la matérialité de l’ombrière (bois, toile, métal perforé…), sa surface projetée, ainsi que son positionnement précis dans l’espace public.

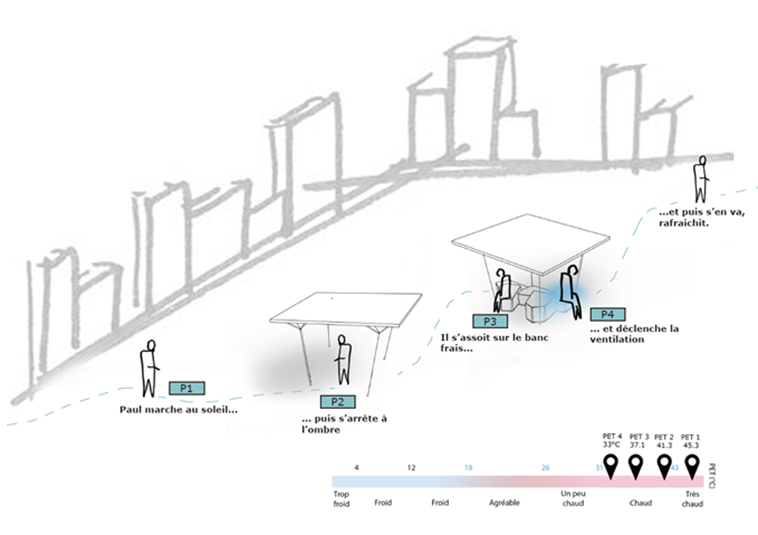

Troisième étape : placer l’usager au cœur de la résilience

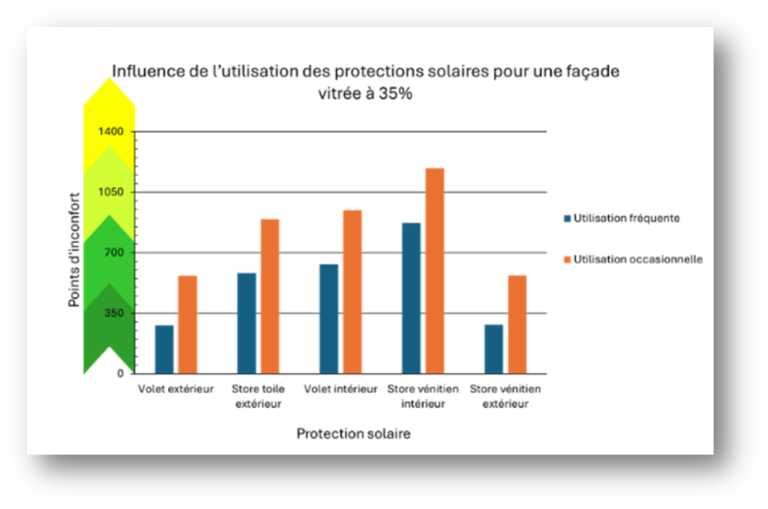

Impact de l’utilisation des protections solaires dans les résultats de confort thermique

L’abondance énergétique et les habitudes qu’elle a engendrées depuis le milieu du XXe siècle ont habitué les concepteurs à concevoir des bâtiments où la gestion du confort repose presque exclusivement sur les systèmes techniques. Progressivement, cela a écarté les usagers de toute action dans la régulation de leur environnement intérieur, au point de se désaccoutumer à une utilisation active et raisonnée des bâtiments. Le réflexe de la climatisation à outrance en est un bon exemple : pas besoin de chercher à se protéger du soleil s’il suffit de refroidir artificiellement avec un climatiseur ! Or, la double-contrainte climatique et énergétique nous ayant à présent rattrapée, il est essentiel de réintroduire l’usager comme acteur de son confort et comme maillon essentiel du bioclimatisme, seul moyen de concilier résilience et sobriété énergétique. De fait, une conception aussi performante qu’elle soit, favorisant par exemple l’intégration de mécanismes de confort passif comme la ventilation naturelle peut perdre très fortement en efficacité si l’on ne permet pas aux usagers de comprendre ces mécanismes, de s’approprier cette conception, et d’adapter leur usage en fonction.

La résilience ne se joue donc pas uniquement dans les choix techniques, mais aussi dans les usages du quotidien, qui peuvent prendre des visages multiples : utilisation rationnelle des protections solaires, création de courants d’air traversants, ventilation nocturne pour stocker de la fraîcheur et anticiper la hausse des températures, etc. C’est pourquoi il est essentiel de sensibiliser, former et impliquer chaque typologie d’occupant dans la compréhension du bâtiment et des gestes adaptés.

Cette démarche passe d’abord par la consultation des usagers dès les phases de programmation et de conception, afin de prendre en compte leurs besoins et leurs usages réels, et également d’échanger sur les priorités à arbitrer dans le projet. Cette co-construction favorise la compréhension et l’appropriation des solutions mises en place par la suite

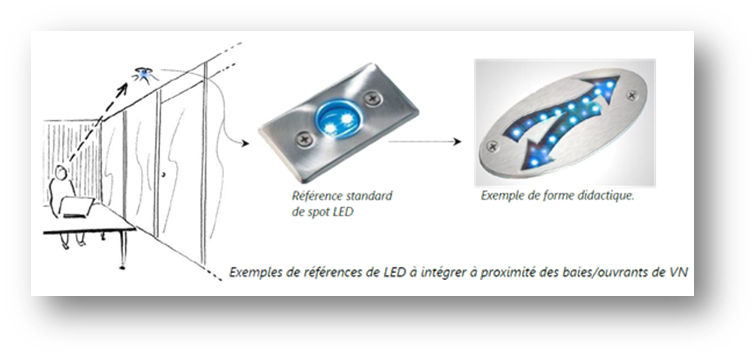

Système d’aide à la décision pour la ventilation naturelle

Ensuite, la transmission des bonnes pratiques doit être continue et adaptée : elle peut prendre la forme d’ateliers de sensibilisation, de documents pédagogiques, de signalétiques claires (pictogrammes, schémas), ou encore d’accompagnements sur site à la prise en main du bâtiment. Le suivi en exploitation et le recueil des retours d’expérience est également un maillon essentiel.

Le cadre posé par des démarches comme Bâtiment Durable Francilien (BDF) permet de structurer cette approche participative et de documenter les retours d’expérience, avec :

- Des rencontres directes avec les usagers pour mieux cerner les usages et attentes spécifiques.

- Des campagnes de mesure in situ (température extérieure, qualité de l’air intérieur, suivi des consommations…) afin de vérifier la performance réelle des bâtiments et alimenter les retours d’expérience.

- Une logique d’amélioration continue, nourrie par les retours des utilisateurs et les données mesurées, pour ajuster les usages et renforcer l’adaptabilité du bâtiment face aux aléas climatiques.

Pour conclure …

Face à la multiplication et à l’intensification des aléas climatiques, la résilience ne peut plus être considérée comme un simple sujet de confort. Plus que jamais, il s’agit d’un enjeu de santé publique, de justice sociale et de durabilité des bâtiments et des espaces urbains.

La résilience d’un bâtiment ou d’un projet urbain face aux évolutions climatiques repose sur une démarche intégrée : Diagnostiquer et comprendre du contexte local, Intégrer la résilience dans la conception du projet, et positionner l’usager comme acteur central pour son propre confort. L’analyse croisée de nombreux critères est nécessaire pour réaliser une évaluation holistique, et guider les projets dans une approche adaptée et fondée sur la collaboration au sein des équipes.

Elioth, au travers de son expérience et du développement de nombreux outils et méthodes, a su développer au fil du temps une offre globale permettant de répondre aux nombreux enjeux liés aux risques climatiques à différentes échelles :

- Analyse climatique (météo actuelle et future)

- Étude de potentiel bioclimatique

- Diagnostic de performance résilience (DPR)

- Diagnostic bâtimentaire (structure, façade)

- Études techniques / simulations (STD, SED, CFD)

- Étude microclimatique (ICU)

- Étude multicritère Confort / Consommations / Carbone / Coût

- Campagnes de mesures sur site

- Accompagnement et formation des usagers / Concertation

- Accompagnement et pilotage des certifications

Guillaume ROSE

Directeur développement et stratégie environnementale

Hélène AVRIL

Directrice de projet

Lila REBAUDIERES

Ingénieure Chargée d'Etudes environnementales

Bastien HAMARD

Chef de projets

Verrière de la gare Eole

PLANCHER DE VERRE DE PLUS DE 1400m2 À PARIS PORTE MAILLOT

Gare Parc du Blanc Mesnil

CHARPENTE METALLIQUE, VERRIÈRE, ET VENTILATION NATURELLE

Ligne 15 tronçon Est-Nord

STRUCTURE BOIS ET MIXTE SUR VOIES FERRÉES